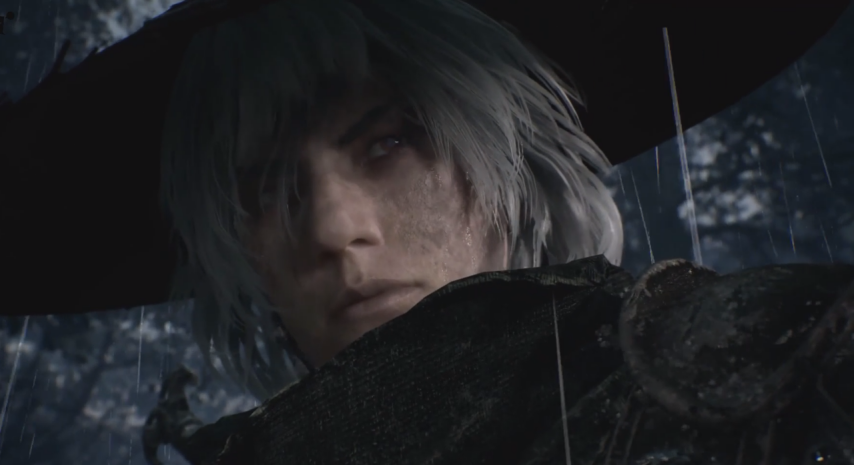

影之刃零

自《黑神话:悟空》发售以来,业界与玩家群体始终关注着一个核心议题:在国产3A单机游戏发展的下一阶段,究竟哪款作品有资格扛起这面大旗?

然而,在玩家心中自有一杆秤:能够承接此重任的游戏,不仅需要具备过硬的品质内核,更需拥有足以突破圈层的气质。

如果你持续关注国产单机领域的动态便会发现,在众多买断制3A单机作品中,《影之刃零》是少数同时兼具上述两种特质的作品。

就在前天,17173专程前往北京参与了《影之刃零》的线下试玩活动,离场之后就连夜投入十余小时制作了本期图文和视频,希望结合3小时的试玩体验与大家共同探讨:为什么我们认为,《影之刃零》是最有可能,甚至是目前唯一有潜力接过这面大旗的国产3A游戏。

022个字总结体验感受:堆料

如果要用两个字来形容《影之刃零》的上手体验,我不会选择“炫酷”或“畅快”,而是“堆料”。

以处决演出为例,从试玩版本来看,每种武器至少配备了两种风格鲜明的处决动画。例如,钢刀以势大力沉的方式完成斩首,软剑则以轻盈飘逸的动作挑飞敌人的头颅。

不仅如此,处决动作还会根据战斗情境的变化而动态调整。敌人的数量、站位,甚至武器类型,都会影响演出效果。因此,每次按下“三角键”时,我们都会期待主角会以什么样方式去处决敌人。

在Boss设计方面,《影之刃零》同样体现出“堆料”的诚意。例如备受好评的“七星阵”Boss战,实际上在游戏中仅是支线Boss之一。

而试玩版所展示的所有Boss战内容,也只是游戏整体内容的一小部分,但这些 BOSS 战的设计几乎无重复感。

例如,大锤Boss在战斗中会引入场景互动机制,扬起的沙尘会遮挡玩家视野;七星阵的杂兵与Boss之间设有血量互换机制。

如果你在流程中未提前击败红衣女剑客,那么在大师兄Boss战的第二阶段,她将作为双Boss登场。即便是在支线探索中遭遇女剑客,其出场方式亦足以令人惊艳。

而说到这,就不得不提《影之刃零》的关卡设计了。

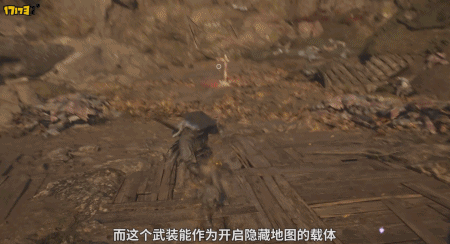

例如击败上文提及的巨锤Boss后,其武器可转化为“影之武装”,成为开启隐藏区域的钥匙;而遭遇巨锤Boss本身,同样需利用“影之武装”中的巨斧解锁对应关卡。

整个体验中,《影之刃零》展现出一种融合魂系游戏精髓的箱庭式地图设计。在整个时长一个多小时的试玩流程里,地图兼具视觉美感与谜题设计,同时我们还注意到许多尚未开放的区域。

可以预见,《影之刃零》在关卡探索内容上的“堆料”程度相当可观。

03超越平庸的堆料

然而,真正让我认为《影之刃零》具备接棒国产3A单机潜力的,并非只是“堆料”本身。毕竟,若只是简单堆砌资源就能成功,那游戏开发的门槛也未免太低。

在整个试玩过程中,我深刻感受到,《影之刃零》的“堆料”并非对成功路径的机械复制,而是建立在原创性与深度打磨基础上的内容积累。

这种差异化,正是其最可贵之处。

我们都知道《影之刃零》最大的2个卖点:一是极具特色的中式武侠风格,二是高速流畅的动作系统。而这两者的结合,意味着开发团队几乎没有现成的设计模板可循。无论是招式设计、动画衔接、判定帧设置,还是敌人AI的调校,整个开发过程近乎“摸着石头过河”,这也直接推高了研发成本。

以两个案例为例:其一,年初已引发关注的七星阵BOSS战中,杂兵并非单纯的 “经验载体”,而是会组成阵型并持续变化,且具备与BOSS联动的机制。

这种脱离常规单体BOSS战的设计实现难度颇高,需解决诸多复杂问题:

如何使小兵的站位与行为模式自洽?

如何在小兵减员时维持阵型的完整性?

如何平衡单独行动与协同作战的时机?

如何设计难度与爽快感,使玩家真正体验“双拳能敌四手”?

……

任何环节的失误都将大幅削弱BOSS战的效果。过往的群体Boss战多以双人为主,《影之刃零》的七星阵,实无成熟先例可依。

其二是武器设计。游戏中大量采用传统中式武器,几乎没有任何现成模板可借鉴。

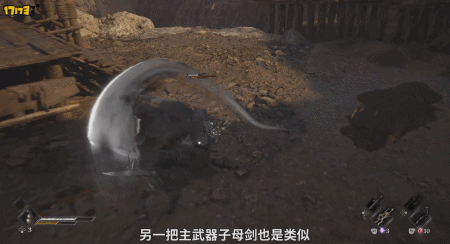

例如软剑,其剑身的灵活抖动、挥舞时的独特音效,与常见的刚直长剑截然不同;

另一把主武器“子母剑”则强调“长剑主攻、短剑主防”的特性,在双持基础上进一步深化玩法逻辑。

据制作人梁其伟介绍,《影之刃零》最终将包含三十余把主武器与二十余把副武器。仅试玩版中,每把武器便因自身特性单独设计了音效、动画乃至招式。

如此庞大的内容体系背后,所需投入的时间与资源可想而知。

04《影之刃零》为何能摆脱路径依赖?

《影之刃零》所展现的内容积累方式,与许多固守“路径依赖”的动作游戏有着本质区别。

以玩法设计为例,观察近年动作游戏领域可发现,“类魂”模式几乎成为该类型的主流选择。那么,开发者为何普遍青睐此类玩法?

表层原因显而易见,主要源于其市场热度。诸如《黑暗之魂》、《艾尔登法环》等作品在全球范围内取得的巨大商业成功,验证了此类模式的商业可行性。遵循成熟的公式,自然能有效降低开发风险。

然而,“类魂”玩法的另一优势在于,它能在相当程度上弥补开发经验不足所导致的短板,例如动画、面部捕捉、动作设计、交互脚本等方面。

采用类魂框架,可使开发者在这些高度依赖经验积累且成本高昂的环节,以相对较低的投入达到及格水准。这固然是务实的选择,但长此以往,也容易引发审美疲劳。这也是为什么最近很多人都在讨论“为何动作游戏,甚至是国产单机只有类魂”的原因。

事实上,近两年已有不少国产高规格单机作品尝试突破类魂的路径依赖,例如蛇夫座的《湮灭之潮》,又或者节奏不小的《归唐》《失落之魂》等。

根据我们多次的体验来看,《影之刃零》显然不属于“魂like”或其他任何一种既定类型,而是真正意义上走出自己独特风格、有自己特质的国产动作游戏。

05梁其伟的作者性

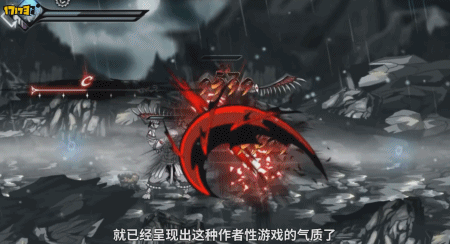

《影之刃零》之所以能具备上述特质,我们认为,关键在于其蕴含强烈的“作者性”。拥有“作者性”的游戏作品,成败或未可知,但注定不会流于平庸。

早在十余年前,梁其伟开发《雨血》系列时,便已展现出这种带有鲜明创作者印记的作品特质。

梁其伟的“作者性”究竟是什么?

在我的理解看来,在于对中式武侠“形”的执着探索。

十余年前,他用RPG Maker工具开发的《雨血 1&2》,就以独特的美术风格诠释了这种“形”;从《蜃楼》到《影之刃》手游,又通过玩法的动作性进一步解构这种“形”。

《影之刃零》在某种意义上延续了这一内核,既融入港式武侠的韵味,又呈现高速战斗中刀光剑影的凌厉质感,这也注定它从诞生之初便拒绝拾人牙慧,摆脱路径依赖。

在B站UP主@贞子姑凉 对制作人梁其伟的采访中,梁其伟就有提到他并不满足于“只是这样做就够了”,而是反复逼问自己“是不是还能更好”,这背后既有创业者的谨慎,也有一种近乎赌徒的魄力。

在国产单机市场尚不明朗、手游仍是主流盈利模式的背景下,他毅然砍掉了公司所有并行的新项目,将灵游坊积累的资源倾注于这款高规格的3A买断制单机项目,目标直指国际市场,只留下一句“游戏销量什么的我们也不想了”。这本身就体现了他超越当前市场环境的战略眼界,敢于押注未来。

同时,他拒绝使用成熟稳妥的铺量、发外包路径,理由是“不想只是做出玩家想象得到的东西”。这背后是对自身团队能力、对项目独特价值以及对全球玩家接受度的深刻信心。

这种把全部筹码押在一部作品上的决绝,让《影之刃零》得以在路径依赖严重的国产动作游戏里,硬生生劈出一条新路。

06后黑神话时代最难能可贵的气质

事实上,这也是未来国产单机游戏发展的必由之路。

长期以来,人们普遍认为国内玩家对国产单机作品往往抱有较高的包容度。

但必须指出,这种“包容”背后其实有着特定的时代背景。它主要出现在国产单机游戏发展相对贫瘠、优质作品稀缺的阶段。由于当时缺乏选择,玩家对本土作品抱有强烈期待,因此在一定程度上愿意给予理解与支持。

而随着《黑神话:悟空》的成功,市场格局已经发生了根本性变化。玩家的审美与期待也随之提升,大家已经“吃过细粮”,对品质的要求自然水涨船高。同时,这一成功也证明了买断制商业模式在国内同样具备商业潜力。

然而,若想在这个市场中立足,开发者必须展现出真正的诚意。

仅靠套用模板、堆砌要素,已无法赢得玩家的长期认可。

以《影之刃零》的官方直播为例,弹幕中频频出现“帅”“太棒了”等正面评价。这背后反映的是玩家诉求的转变,如今的玩家早已不再满足于几年前那种画面尚可、玩法看似接近3A标准的“代餐”作品,而是更期待真正具备本土文化特质、具有国际水准的国产3A游戏。

从这个角度来看,《影之刃零》无疑是当前少数,甚至可能是唯一一款能够在《黑神话》之后,扛起国产3A大旗的作品。

只有更多类似作品的不断涌现,才能真正迎来国产3A游戏的百花齐放时代。

以上是本次《影之刃零》线下试玩的一些观察与感受。从试玩现场回来后,我们第一时间整理了相关内容,若对大家有所帮助,也欢迎点亮文章下方的点赞、转发、爱心支持一下。

此外,试玩中两个显著的优缺点值得关注。

优点在于测试机的优化表现。现场采用NVIDIA GeForce RTX 5070显卡,在DLSS 4技术的加持下,即使是高分辨率高特效,复杂场景中的帧率仍保持稳定。从我们现场录制的画面素材中,也能明显感受到这一表现。

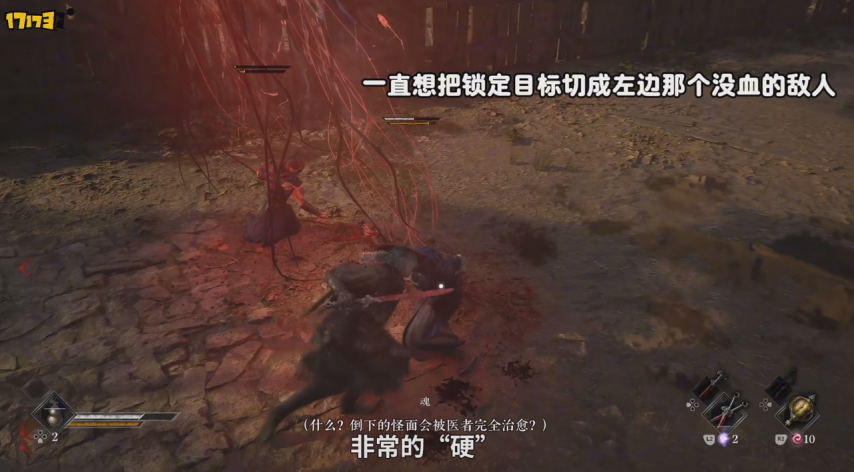

缺点则集中在视角锁定机制上。锁定目标的操作反馈较为僵硬,即便将摇杆推至极限,切换目标时仍存在一定的迟滞感,影响了整体操作的流畅性。

目前距离《影之刃零》正式发售仍有较长时间,我们期待开发团队在后续的打磨过程中持续优化细节,最终为玩家带来一款真正成熟、完整的国产3A大作。

发表评论 取消回复